【口コミ削除】悪質な口コミにどう対処すべきか?効果的な対応方法を弁護士が解説

最近は、医療機関を選択する際に、口コミサイトの口コミを参考にすることが当たり前になってきました。

ただ、口コミサイトには、いい評判が投稿されることもあれば、ネガティブな内容の口コミが投稿されることもあり、時には、度を越した表現で誹謗中傷をする口コミや、事実無根の内容で批判する口コミが投稿されることもあります。

ネット上の口コミは、一度投稿されると容易に消すことができず、不特定多数の閲覧者の目に触れ続けることになってしまいます。

特に、医療機関の場合には、患者の医療に対する理解が不十分であることや、患者が精神的に不安定な状態に置かれていることから、医療機関側に非がない事情についても、一方的に非難する口コミが投稿される傾向にあるといえます。

令和6年4月には、医師、歯科医師ら約60名が原告となり、Googleに対して、問題のあるGoogleマップ上の口コミを放置しているとして集団訴訟が提起されており、医療機関に対する悪質な口コミは、もはや社会問題にまで発展しているといえるでしょう。

そこで、今回は、ネット上の口コミに対して、弁護士の視点から、どのように対処すべきかについて解説したいと思います。

医療機関の口コミサイト

医療機関の口コミサイトの代表例

医療機関を選択する際に、よく閲覧されるウェブサイトは次のものが挙げられます。

- Googleマップ

- EPARK(イーパーク)

- caloo(カルー)

- 病院なび

中でも、Googleマップは、自宅近隣の医療機関の検索に役立つため、多くの患者に活用されています。

サイジニア株式会社による調査結果では、「Googleマップを使って、病院・クリニックを調べたことはありますか?」という質問に対して、「ある」と回答したのは52.5%でした。(サイジニア株式会社「新型コロナは病院選びにも影響が!?」より引用)

ネット上の口コミが集患に与える影響

これらのサイトの口コミは、医療機関の集患に影響を与えています。次の厚生労働省の受療行動調査の結果をご覧ください。

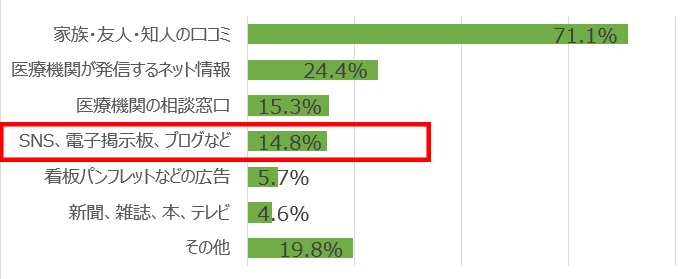

①医療機関にかかるときの情報入手先(外来・全年齢計)

②医療機関にかかるときの情報入手先(外来・年齢15~39歳)

(厚生労働省「令和2(2020)年受療行動調査(確定数)の概況」より引用)

この統計からは、15歳から39歳までの患者は、医療機関の選択の際に、SNS、電子掲示板、ブログなどのインターネット上の口コミの情報を特に重視していることが分かります。

今後、ネット世代が高齢となり受診頻度が増えていくことを踏まえれば、ネット上の口コミ対策が、今まで以上に重要になるといえるでしょう。

悪質な口コミによる弊害

口コミサイトの口コミは、誰でも匿名で投稿できるという特徴があります。

これには、身元を晒さずに体験談を率直に伝えられるといったメリットがある反面、誹謗中傷が起こりやすいというデメリットも持ち合わせています。

悪質な口コミが書き込まれることで、医療機関には次のような弊害が生じます。

- 評判の低下による患者数の減少

- ネガティブなイメージによるスタッフの採用難

- 医師やスタッフの名誉感情の侵害

- プライバシーを晒される

また、ネット上の口コミは、サイト運営者側が削除しない限り、デジタルタトゥーとして半永久的にネット利用者に閲覧され続けるおそれもあります。

口コミサイトの口コミ削除の流れの概要

ネット上の口コミ削除をする場合は、概ね以下の手順を踏むことになります。

①運営会社の利用規約に従って削除依頼

↓ 削除不可

②法的請求

- 投稿記事削除仮処分

- 投稿記事削除請求訴訟

- 発信者情報開示請求訴訟により投稿者を特定して削除請求

- 発信者情報開示命令手続きにより投稿者を特定して削除請求

運営会社に対する削除依頼

悪質な口コミを削除する場合、まずは口コミサイト運営会社の削除申請フォームから削除申請をする方法が一般的です。

申請フォームからの削除依頼は、費用がかからず、手続きも簡便です。

ただし、申請理由を記入する際には、対象となる口コミが、どのように利用規約に違反しているか、または権利侵害を生じさせているかを、説得的に論述しなければなりません。

サイトの申請フォームからの削除申請の手順は、次のとおりです。

Googleマップ

①対象の口コミを選択し、「違反コンテンツを報告」→「法的な問題を報告する」→「コンテンツを報告する法律上の理由」→「その他」→「リクエストを作成」とクリックしていく。

②「法的削除に関連する問題を報告する」という題名の申請フォームに必要事項を記載して、送信する。(法的削除に関連する問題を報告する – Legal ヘルプ (Google.com))

③申請から1~2週間後に、入力したメールアドレス宛に、Googleからメールで結果通知が届く。

EPARK(イーパーク)

①サイトにログインする

②対象の口コミを選択し、「問題のある口コミを報告」をクリックする

③必要事項を記入して、送信する

caloo(カルー)

「口コミご相談フォーム」に必要事項を記載して、削除依頼をする。

(口コミご相談 【病院口コミ検索Caloo・カルー】)

法的請求により削除が認められる場合

口コミサイトへの削除申請によって口コミが削除されなければ、裁判所における法的請求をすることになります。

裁判所に法的請求を認めてもらうためには、名誉棄損、侮辱(名誉感情の侵害)、プライバシー侵害などの権利侵害があったことを主張しなければなりません。

名誉棄損

口コミの名誉棄損が認められるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

①口コミによって社会的評価が低下すること

②社会的評価が低下することにつき正当化事由がないこと

社会的評価を低下させる口コミとは

口コミが医療機関の社会的評価を低下させるか否かは、サイトの一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準に判断されます。

そして、具体的な事実を伴った内容の口コミ(事実摘示型)は社会的評価の低下が認められやすく、

他方で、感想や愚痴に留まる内容の口コミ(意見・論評型)は、社会的評価の低下が認められにくい傾向にあります。

記載された事実が詳細であれば信ぴょう性を帯びるため、社会的評価が低下しやすいといえます。

加えて、記載事項が、犯罪行為、反社会的勢力との関係、不倫、ハラスメントなどの世間が否定的評価を持つ内容であれば、さらに社会的評価が低下しやすいといえます。

これに対して、意見論評に関しては、人によって感じ方、考え方が異なる場合があるため、社会的評価が低下していないと判断されやすいです。

そのため、「待ち時間が長すぎる」、「看護師の態度が悪かった」などの意見論評に留まる口コミは、削除される可能性は高くありません。

正当化事由のない口コミとは

社会的評価が低下する口コミでも、公共性・公益性があり、その内容が真実であれば、それは有益な情報として名誉棄損とは評価されません。

他方で、口コミの内容が虚偽(デマ)であれば、名誉棄損に当たります。

口コミ削除に関する裁判などでは、この口コミの内容の真実性が重要な争点となります。

そして、削除請求や発信者情報開示請求では、請求をする側が、口コミの内容が真実ではないことを裏付ける資料の提出を求められます。

一般的には、関係者が認識している事情を記述した陳述書を提出しますが、口コミ内容と矛盾する客観的証拠を提出できれば、さらに請求が認められる可能性が高まるでしょう。

名誉感情の侵害(侮辱)

口コミによって、医師としてのプライドが傷つけられたという主張は、名誉感情の侵害と言われます。

これは、外部から自分に向けられた評価が低下する名誉棄損とは異なり、対象者自身が自分に対して持っている主観的評価を侵害されるものです。

侮辱的な口コミによって名誉感情が侵害されても、直ちに違法になるわけではなく、それが社会通念上許される限度を超えていると認められた場合に、違法になります。

社会通念上許される限度を超えているか否かは、表現内容、周囲の状況(時期・場所、公然性の有無)、当該言動の程度(頻度・回数)、当事者の属性(年齢、職業、社会的地位等)、当事者の主観的意図・目的等の諸般の事情を総合的考慮して判断されます。

例えば、「悪徳病院」「ヤブ医者」などの表現は、名誉感情侵害に該当する可能性はあるでしょう。

法的請求の類型

裁判所による法的請求を行う場合、選択できる手続きは、概ね次の4つです。

- 口コミの削除仮処分を申し立て、口コミサイト運営者に削除させる

- 口コミの削除請求訴訟を提起し、口コミサイト運営者に削除させる

- 発信者情報開示訴訟により投稿者を特定して、投稿者に対して削除請求をする

- 発信者情報開示命令により投稿者を特定して、投稿者に対して削除請求をする

投稿記事削除の仮処分

悪質な口コミがネット上で公開されていれば、時間の経過とともに閲覧者数が増えるため、早急な削除が求められます。

そこで、通常の訴訟よりも迅速に審理が進む、仮処分という裁判手続きを申し立てて削除を請求する方法があります。

この仮処分は、①仮処分申立て、②裁判所における審尋手続き、③担保決定、④削除仮処分命令の発令、という流れで手続きが進みます。

審理期間は概ね2~3か月と短期間で終わり、手続きも非公開で、裁判をしていることが第三者に知られないといったメリットもあります。

ただ、削除決定が見込まれた際には、10万円程の担保金を供託する必要があります(通常は削除後に返還されます)。

削除決定が下った後、口コミサイト管理者に対して決定書を提示すれば、削除されます(仮処分は、本来は本案訴訟の前段階の手続きですが、投稿記事削除仮処分の場合は、削除決定が下れば口コミの削除を達成できるので、満足的仮処分といわれています)。

ただし、口コミ削除の仮処分は、必ずしも容易に認められるわけではありません。

というのも、仮処分という簡略化された手続により、口コミ削除が容易に認められてしまうと、サイト運営者や投稿者の憲法上の権利である表現の自由を制約するおそれがあると考えられているからです。

口コミが名誉棄損であるとして投稿記事削除仮処分を申し立てる場合には、口コミ内容が虚偽であることを示す客観的証拠を収集するなど、十分な対策をして臨む必要があります。

投稿記事削除訴訟

仮処分で口コミ削除が認められなかった場合、通常訴訟による削除請求の手段を検討することになります。

上記のように、簡易な手続きである仮処分に対して、通常訴訟は、時間をかけ十分な審理が実施されるため、仮処分で認められなくても、通常訴訟であれば削除が認められる可能性があります。

動物病院が、Googleマップの「表に出ないだけで、誤診も複数ある」などの口コミについて削除請求をした事案では、地方裁判所の通常訴訟では削除請求が認められています(東京地裁立川支部令和6年3月26日判決)。

ただ、この判決については、控訴をされているかなど詳細が分からないところもあり、今後の動向を注視したいところです。

発信者情報開示

以上の手続きは、口コミサイト運営者側に削除請求をする手続でしたが、投稿者を特定して、直接投稿者に対して削除請求を行う方法もあります。

この投稿者を特定する手続(発信者情報開示)には、次の2パターンがあります。

①コンテンツプロバイダに対する発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)の開示請求仮処分→アクセスプロバイダに対する発信者情報(氏名、住所等の契約者情報)の開示請求訴訟

②コンテンツプロバイダに対する発信者情報(登録電話番号)の開示命令→弁護士会照会による契約者情報開示手続き

①仮処分・訴訟による方法

インターネットに接続する端末には、利用者が契約するアクセスプロバイダからIPアドレスという識別符号が付与されています。

ですので、口コミの投稿者が投稿の際に利用していたIPアドレスが特定できれば、アクセスプロバイダに対して、その当時、当該IPアドレスを割り当てた契約者の情報を開示させ、投稿者を特定することができます。

流れとしては、まず、投稿されたSNS・掲示板の運営会社(コンテンツプロバイダ)に対する発信者情報開示仮処分申立てを行い、発信者のIPアドレス、タイムスタンプなどを開示させます。

そして、アクセスプロバイダに対して、当該IPアドレスが割り当てられた契約者に関する情報の開示請求訴訟を提起します。

ただし、アクセスプロバイダが保有するIPアドレスなどの通信履歴(ログ)は早いと3か月程度で削除されてしまいます。

仮処分手続きとはいえ、コンテンツプロバイダ側から開示理由に対して反論され、審理が長引くこともあります。

そのため、時間切れにならないよう、問題の口コミを発見したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

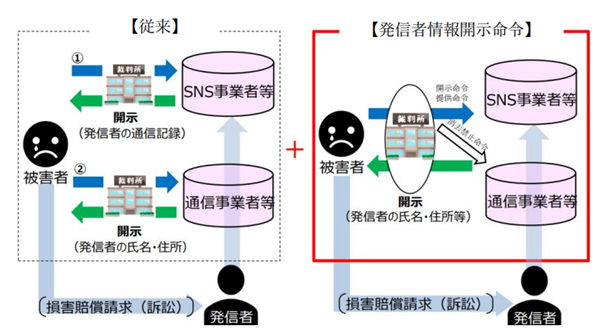

②発信者情報開示命令手続き

上記の手続きでは、コンテンツプロバイダと、アクセスプロバイダの2つの事業者に対して、2段階の裁判手続きが必要となり、発信者の氏名・住所を開示するまでに相当の時間を要しました。

そこで、令和4年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法により、1回の裁判手続で解決できるよう、新たに発信者情報開示命令という手続きが創設されました。

(総務省「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」から引用)

また、発信者情報開示命令には、コンテンツプロバイダの保有する投稿者の電話番号の開示が、仮処分よりも容易にできるというメリットもあります。

近年では、ユーザー登録時などにおけるSMSを用いた本人認証(いわゆる二段階認証)のために、電話番号の登録を要求する大手コンテンツプロバイダも増えています。

そこで、発信者情報開示命令により電話番号を入手し、電話番号の契約者情報を弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)により開示して、投稿者の住所・氏名を特定することができます。

電話番号は、アクセスプロバイダの通信履歴のように短期間で消去されないため、口コミの投稿から時間が経っても、発信者情報開示命令を活用すれば投稿者が特定できる可能性があります。

投稿者に対する削除請求、損害賠償請求

アクセスプロバイダから開示された契約者が投稿者であると推認されます。そこで、この契約者に対して削除請求、損害賠償請求をすることになります。

賠償額としては、権利侵害に対する慰謝料(30万円~100万円)、発信者情報開示の手続きにかかった費用(弁護士費用など)を算定します。

まずは、投稿者と交渉し、示談が成立すれば、賠償額、削除条項、再発時の違約金条項などを定めた示談書を取り交わします。

ただし、金額面で合意ができない場合や、契約者が名誉棄損ではないと反論してきた場合には、訴訟で解決せざるを得ません。

手続きの選択

いずれの法的手続きにも、メリットデメリットがあります。被害者の方の要望を汲みつつ、手続ごとの見通しを考慮しながら、最適な手段を選択することになります。

ご相談が遅れると手続の選択肢が減ってしまいますので、対処方法を相談されたい場合には、できる限り早期に口コミ削除問題を取り扱う弁護士にご相談ください。

Google集団訴訟について

令和6年4月に、医師ら約60名が原告となってGoogleに対する集団訴訟が提起されました。この訴訟は、Googleに次の問題があるとして損害賠償請求をするものです。

・Googleマップ上の医療機関の名称、営業時間、連絡先などの基本情報が、第三者によって無断で書き換えられている状態にあるのに放置しており、これを修正するために、医療機関は、ビジネスプロフィールに登録せざるを得ない状況に置かれていること

・Googleマップに表示される医療機関は、不特定多数から悪質な口コミを受けるリスクに晒されているのに、ユーザー側で投稿者を制限する機能を実装しておらず、悪意ある口コミが発生しても十分に対応していないこと

今やGoogleマップは、多くの国民が活用するネット上のインフラとなっている以上、運営者は、できる限り権利侵害が生じないための措置を講じるべきです。

この訴訟は、Googleが悪質な口コミを放置していることに一石を投じる訴訟といえます。

口コミの削除請求や発信者情報開示請求と直接関係のある訴訟ではありませんが、この訴訟により、Googleが悪質な口コミの解消や予防に向け、積極的な対策を講じることが期待されます。

口コミ削除業者の問題点

口コミ削除を、弁護士ではなく、口コミ削除業者に依頼する際は注意してください。

削除業者は、依頼者に代わって、口コミサイトの削除申請フォームから名誉棄損などを理由に削除依頼をかけています。

しかし、弁護士でない者が、報酬をもらって法律事件に関する法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条に抵触する違法行為とされています。

削除フォームからの申請とはいえ、口コミサイト運営業者の表現の自由と対立しながら、依頼者の人格権の侵害を除去する行為ですので、弁護士以外が報酬をもらって削除業務をすれば弁護士法72条に違反することになります(東京地裁平成29年2月20日判決参照)。

このような非弁行為を防ぐために、削除申請フォームに、弁護士以外の者が代理で削除申請をしないように注意喚起している口コミサイト運営業者もあります。

口コミ削除業者に依頼しても、適正に口コミが削除されるとは限りませんし、違法行為に加担することにもなりかねないので、十分注意してください。

医療機関ができる口コミ対策

予防策

低評価の口コミの多くは、「診察時間が長い」「医師やスタッフの態度が悪い」などの患者に対する接遇に関する内容です。

これらは、予約システムを導入したり、職員に接遇マナー研修を受けてもらうなどの対策をとることで、ある程度予防できます。

接遇が良ければ、高評価の口コミの増加にもつながりますので、積極的に接遇向上のための施策に取り組みたいところです。

また、元職員からネガティブな口コミを投稿されることも多いです。

この場合、医療機関の内部事情を暴露されることもあり、大きなイメージダウンにつながりかねません。

そうならないために、職員の退職時に、職員と秘密保持契約を締結しておくとよいでしょう。

職員が在職中に知り得た医療機関の情報を漏洩させた場合には賠償責任を負うと釘を刺しておくことで、元職員からの口コミを防止することが可能です。

発生後

口コミで事実無根の誹謗中傷を受ければ、ついカッとなることもあると思います。

ただ、怒りに任せて攻撃的な返信をすれば、かえって医療機関のイメージを悪化させかねません。

とはいえ、誹謗中傷を放置すれば、閲覧者が口コミの内容を信用してしまったり、立て続けに悪い口コミが投稿される恐れがあります。

ただ、悪質な口コミに対して返信するか否かの確立された基準はなく、返信するかどうかは、口コミの記載内容や、投稿者の性質、投稿頻度などを踏まえて、個別に判断していくしかないでしょう。

もし返信をする場合には、返信内容を慎重に検討しなければなりません。

攻撃的な返信をすれば、かえって印象を悪化させることになります。

また、虚偽の口コミにもかかわらず謝罪の返信してしまうと、裁判になった際、事実を認めているなどと揚げ足をとられかねません。

返信をする際には、法的観点からのチェックも重要になりますので、事前に口コミ対応に詳しい弁護士に確認することをおすすめします。

当事務所のサポート内容

多くの医療機関が悪質な口コミに苦慮されておりますが、法的請求には高額な費用がかかり、泣き寝入りを強いられている状況にあります。

しかし、これは社会的に不健全な状態であると言わざるを得ず、当事務所としては、このような状況を打開して参りたいと考えております。

そこで、当事務所では、医療機関からの口コミに関するご依頼については、できる限り医療機関様に負担がかからないような価格設定で対応させていただいております。

口コミ削除でお困りの際は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

- 着手金

15万円(税別)

※削除対象の口コミが2記事以上の場合は、1記事ごとに追加5万円(税抜) - 報酬

削除が認められた場合 20万円(税抜)

投稿者が特定された場合 20万円(税抜)

投稿者に対する損害賠償が認められた場合 経済的利益の16%(税抜)

この記事を書いた人

弁護士:石原明洋

神戸大学法科大学院卒。医療経営士1級、診療報酬請求事務能力認定、施設基準管理士。厚生局対応、医療過誤、労務紛争、未収金回収、口コミ削除、M&A、倒産、相続問題など幅広い案件に対応。医療系資格を持つ弁護士として、医療機関向けの法的支援に尽力している。